茶道具の棗の種類は?使い方や買い取り額の費用相場を徹底解説

茶道具の一つである「棗(なつめ)」は、茶道において抹茶の粉を入れる大切な道具です。その美しい形状や装飾は、茶道の精神や美学を象徴しており、多くの愛好家に親しまれています。本記事では、棗の使い方や買い取り額の費用相場を徹底解説します。

この記事を読むための時間:3分

茶道具の棗(なつめ)とは

棗は、抹茶を保存するための茶器です。棗の名は、形が果物の棗に似ていることから由来しています。抹茶には、高級茶葉を使い、少量の湯で練り上げた「濃茶」と軽めの茶葉を多めの湯で点てた「薄茶」がありますが、棗は主に薄茶を点てる際に使用されます。

棗は実用性があるだけでなく、茶席の雰囲気を引き立てるための美しい装飾が施されており、特に芸術性が高いとされている茶道具の1つです。大きさや形状はさまざまで、茶会のテーマや季節、使う人の趣向に応じて選ばれます。また、作家の個性が反映された作品も多く、コレクションの対象としても人気があります。

【形状別】棗の主な種類

棗の主な種類を形状別に見ると、以下の3つに分けられます。

- 丸棗(まるなつめ)

- 平棗(ひらなつめ)

- 中棗(ちゅうなつめ)

それぞれ、見ていきましょう。

丸棗(まるなつめ)

丸棗は、最も伝統的な形状で、完全な円形または楕円形をしています。手のひらに収まりやすく、持ち運びや扱いが非常に便利です。茶道の基本的な棗として広く使用されています。

平棗(ひらなつめ)

平棗は、横に広がった扁平な形状が特徴で、収納性に優れています。主に夏の茶会で使用されることが多く、涼しさを演出するデザインが多いのが特徴です。茶箱に効率的に収めることができるため、現代の茶道具として人気が高まっています。

中棗(ちゅうなつめ)

丸棗と平棗の中間的なサイズと形状を持つ棗です。適度な高さと広がりがあるためさまざざな茶会や場面で使用でき、汎用性のある道具として茶道愛好家に愛されています。

【装飾別】棗の主な種類

棗の主な種類を装飾別に見ると、以下の3つに分けられます。

- 黒塗

- 溜塗

- 蒔絵

それぞれ、見ていきましょう。

黒塗

茶道具の中でも黒塗の棗は、シンプルで落ち着いた雰囲気が特徴です。特に、すべてを黒漆で塗ったものは「真塗(しんぬり)」と呼ばれ、油分を含んだ高級な黒蝋色漆で上塗りされています。この「真塗」は「総黒(そうくろ)」とも呼ばれ、茶席に調和する上品で普遍的な美しさが魅力です。

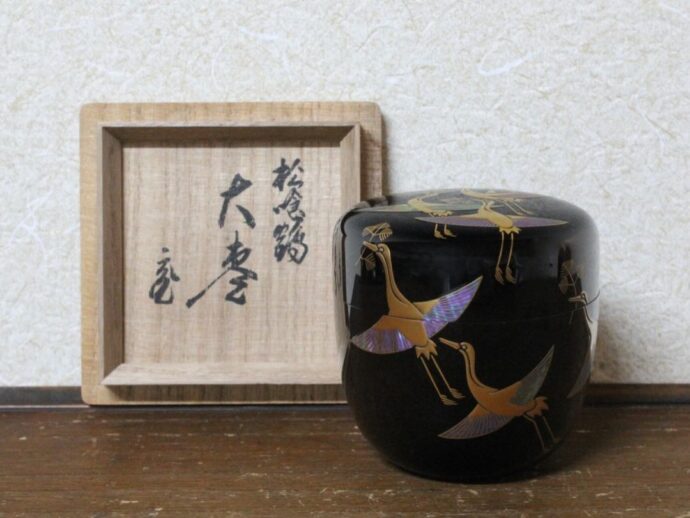

蒔絵

蒔絵棗は、漆を塗った表面に金粉や銀粉で絵や文様を描く日本の伝統工芸で作られた棗です。美しい模様や縁起の良いデザインが特徴で、茶席を彩る主役となるアイテムです。技術を要する蒔絵は芸術的価値が高く、コレクターや茶道具愛好家に特に人気があります。季節感のあるデザインも多く、高価な棗として知られています。

溜塗

透明感のある漆を何層にも塗り重ねた棗で、深みのある色合いが特徴です。赤や黒が微妙に透ける独特の仕上がりが美しく、見る角度によって異なる表情を楽しめます。上品で高級感のある棗として愛用されています。

棗の使い方

棗の中に抹茶を少量入れます。湿気を防ぐため、適量を都度補充するのが理想です。茶会で使用する際は、茶杓を使って棗の中から抹茶をすくい、茶碗に移します。使用後は、抹茶を完全に取り除き、乾燥させましょう。漆が傷つかないように、柔らかい布で軽く拭き取る程度にとどめるのが基本です。

買い取り額の費用相場

棗の買い取り額は、素材や製作技法、作者の名声、保存状態などの条件により大きく異なります。一般的な棗は1,000円から10,000円程度ですが、蒔絵や沈金が施されたもの、有名作家の作品、付属品が揃った美品は50,000円以上になることもあります。特に歴史的価値や希少性が高い棗は、数十万円以上で取引される場合も珍しくありません。

棗を高く売るためのポイント

高い買い取り価格を得るためには、棗の状態を完璧に保つことが重要です。共箱や証明書の有無、傷や汚れがないこと、製作者の評価などが買取価格に大きく影響します。骨董品を取り扱っている買い取り専門業者に相談することをおすすめします。

棗の種類を知って茶道を楽しもう

棗には形状や装飾によるさまざまな違いがあり、それぞれが茶席で独自の役割を果たします。用途や好みに合わせた棗を選ぶことで、茶道の楽しみ方がさらに広がるでしょう。不要になった棗は、その価値を失わせないためにも、専門業者に査定を依頼して売却することをおすすめします。